ワインを飲んだことあるって方は多くても ワインの作り方って知らない方が多いともいます!

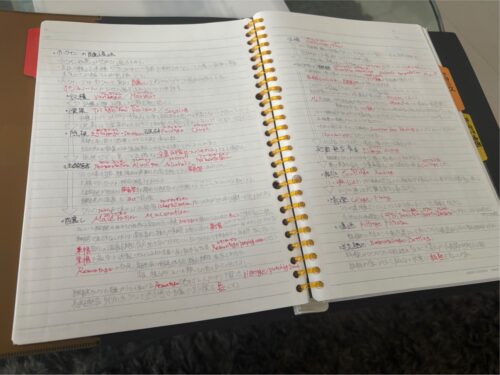

↑受験当時に書いていたノートです、字は汚いですが我ながらわかりやすくまとめているな と思いますw

今日はワイン用語も含めながらワインの作り方について解説していこうと思います!

- ワインの作り方

- 収穫(仏Vandange/英harvest)

- 選果(triagedes raisins/sorting)

- 除梗(Egrappage/destem)破砕(foulage/crush)

- 主発酵(Fermentation Alcoolipue/Alcoholic Fermentation)

- 醸し(Maceration/Maceration)

- 圧搾(Pressurage/Press)

- マロラクティック発酵(Fermentation Malolactipue/Malolactic Fermentation)

- 貯蔵・熟成・育成(Elevage/Aging)

- 澱引き(Soutirage/Racking)

- 清澄(Collage/Fining)

- 濾過(Filtrage/Filtratoin)

- 瓶詰(Embouteillage/Bottling)

- まとめ

ワインの作り方

赤ワインは黒ブドウから作られます。

赤ワインが白ワインと違う点は 醸し を行うことです。

これをすることで、果皮や、種子に多いポリフェノールが多く抽出されるのです。

果皮や種子を木桶やタンクの中で、一緒に発酵させ、そのあとに液体を果皮、種子と分離するのが特徴です。

流れだけサラッと書いていくと

- 収穫(仏Vandange/英harvest)

- 選果(triagedes raisins/sorting)

- 除梗(Egrappage/destem)破砕(foulage/crush)

- 主発酵(Fermentation Alcoolipue/Alcoholic Fermentation)

- 醸し(Maceration/Maceration)

- 圧搾(Pressurage/Press)

- マロラクティック発酵(Fermentation Malolactipue/Malolactic Fermentation)

- 貯蔵・熟成・育成(Elevage/Aging)

- 澱引き(Soutirage/Racking)

- 清澄(Collage/Fining)

- 濾過(Filtrage/Filtratoin)

- 瓶詰(Embouteillage/Bottling)

と まぁ長い工程を経てワインになっているわけです。

長くなりそうですが軽く1個づつ説明していこうと思います

収穫(仏Vandange/英harvest)

収穫、読んでその通りですが 意外と奥が深い というかワイン造りの神髄の部分かもしれません。

ワイン造りに適したブドウの成熟具合を判断するのがこの場所、早く摘みすぎると酸味が強く深みがないものに、遅すぎると酸味のキレがなくアルコール度数も高いワインに仕上がる。もちろん意図してそうする場合もある。

早摘み 遅摘み ナイトハーヴェスト(夜摘み)などもあります。

選果(triagedes raisins/sorting)

品質の高いワインを作るのに欠かせない大切な過程です。

この過程ではワインの本質や個性を出すのに非常に重要な作業で細かく分けると選果にも3段階あります。

ちなみに人の目と手で選果されるものもあれば機械で選果されるものもあり、やはりここも人件費としてワインの価格に反映されるところでもあります。

①樹からの収穫時

②収穫した後の房を選果

③除梗した後の選果

除梗(Egrappage/destem)破砕(foulage/crush)

除梗ーブドウの房から渋さや苦みがある果梗を取り除く作業

破砕ーブドウの果皮を破り果汁を取り出す作業

破砕は赤ワインやオレンジワインではこの段階で色やタンニンを絞り出すのに重要な工程。

主発酵(Fermentation Alcoolipue/Alcoholic Fermentation)

除梗破砕したブドウの果汁 果皮 種子を一緒に発酵させることにより色素やタンニンを抽出し赤ワイン特有の香りや風味が作られます。↓の醸しもほぼ同一の過程

ここでアルコールが生成される(ブドウの糖分が酵母によって代謝される)

醸し(Maceration/Maceration)

果皮や種子を果汁に浸す工程

この工程が長いほど濃厚でがっちりとした味わいになります。大体5-14日間行われる

長期熟成タイプのワインは醸し期間を長くする。

ルモンタージュやピジャージュ バトナージュがありますがよく知りたい方は僕もお世話になったVINOテラスさんへ「ルモンタージュ」「ピジャージュ」「バトナージュ」とは?作業の目的と効果について

圧搾(Pressurage/Press)

ここでは発酵醸しの終わったワインをタンクの下から抜きとる作業

タンク内の自重で引き抜かれるワインをフリーラン・ワイン(タンニン少でフルーティー)

圧搾して引き出したワインをプレスワインといいます。(タニックで濃厚な味わい)

マロラクティック発酵(Fermentation Malolactipue/Malolactic Fermentation)

ワインの中のリンゴ酸を乳酸菌の働きで乳酸と炭酸ガスに分解される発酵。(副生成物として乳製品のような香りのダイアセチルを生じます。)

MFLの効果

- ワインの酸味が和らぎまろやかになる (マロラクまろやかって覚えましたw)

- ダイアセチルなどの香りによりワインに複雑味が増す

- リンゴ酸がなくなることで瓶詰め後のワインが安定する(微生物的安定)

貯蔵・熟成・育成(Elevage/Aging)

発酵を終えたワインを 樽 タンク で1-2年育成します。

樽の場合蒸発して量が減ってしまうので定期的にOuillage/ウイヤージュ(補填)する

澱引き(Soutirage/Racking)

澱/lieが沈殿するので上澄みを別の容器に移し替える作業

貯蔵 育成の段階で数回行う。

澱=ワイン中のブドウ由来のポリフェノール、酒石などの混合物

清澄(Collage/Fining)

ワインの透明度をより上げるため必要に応じて清澄剤を使用する。

清澄剤=卵白 タンニン酸 ゼラチン ベントナイト など

これらを組み合わせて使用する場合もある。

卵白は使用しすぎると卵の香りがついてしまったりするらしいですが、実際にそんなワインを口にする機会なんてないので真相は蔵の中のみぞ知る…

濾過(Filtrage/Filtratoin)

瓶詰前の最終工程 シートろ過機を使用しワインを濾過する工程、意図により濾過しない場合もある。

無濾過ワインと飲み比べると違いがよくわかりますが、どちらがいい ということはないです。

瓶詰(Embouteillage/Bottling)

読んで字の通り、瓶にワインを詰める工程。

早飲みワインはそのまま出荷しますが、熟成ワインはラベルを貼らずに瓶熟してからラベルを貼り出荷するパターンもあります。

まとめ

長かったですねw ですがこれを知っているとワインの楽しみ方、感じ方が変わると思います。

有名な量産ワインなんかだと調べれば生産時の意図などもわかるので、ここはこうしたな、なんて想像しながらワインを飲むとまた世界が広がるとおもいます!

味わいに関する部分は太字にしておくので戻って確認してもよいでしょう!

目に見えない部分に思いをはせながらワインを楽しんでみましょう!!

ではこのくらいで!

いいワインライフを~

コメント